منذ

أمد بعيد.. بدأتُ بتعصب شديد لإجابة تقول: إنه لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلا إذا

بترنا التراث بترًا، وعشنا مع مَن يعيشون في عصرنا عِلمًا وحضارةً ووجهة نظر إلى الإنسان

والعالم، بل إني تمنيتُ عندئذ أن نأكل كما يأكلون ونلعب كما يلعبون ونكتب من اليسار

إلى اليمين كما يكتبون… بدأتُ بتعصب شديد لهذه الإجابة السهلة، وربما كان دافعي الخبيء

إليها هو إلمامي بشيء من ثقافة أوروبا وأمريكا وجهلي بالتراث العربي جهلاً يكاد يكون

تامًا، والناس -كما قيل بحق- أعداء ما جهلوا.

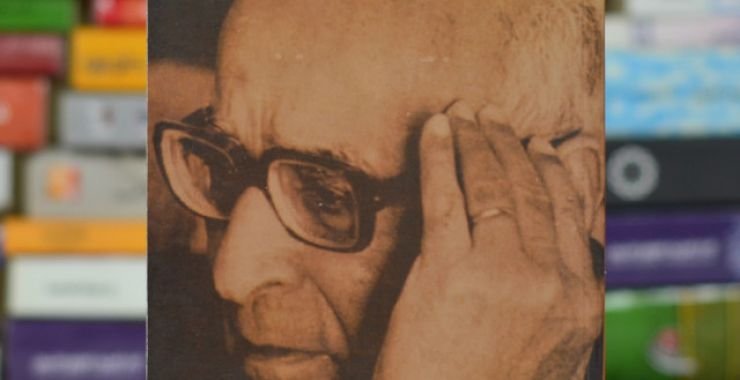

—زكي

نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ص14

مرَّ زكي نجيب محمود طوال مسيرة حياته العامرة بثلاث مراحل أساسية، حدثتْ له فيها تحولات فكرية وانعطافات كبيرة، حتى إن القارئ لإنتاجه الفكري دون إلمام بمعرفة موقع هذا الإنتاج من تلك المراحل، سيشعر على الفور بتناقضات وآراء متعارضة لنفس الرجل، وكأنما تقرأ لرجلين يَردُّ أحدهما على الآخر! ولكن مفكرنا لم يخجل من تلك الحقيقة، معبرًا عن ذلك بقوله: «كنتُ في كل لحظة صادقًا مع نفسي، لكن هذه النفس التي كنت صادقًا معها في تلك اللحظات المتفرقة، لم تكن دائمًا على رأي واحد ولا على شعور واحد.

مراحل التحول: اثنان أم ثلاثة أم أكثر؟

يقول د.إمام عبد الفتاح إمام، وهو أحد أبرز تلاميذ د. زكي نجيب محمود، إن هناك تفسيرات كثيرة للمراحل التي مر بها مفكرنا الكبير، فالدكتور عزمي إسلام يجعلها خمس مراحل، مسايرًا في ذلك العقود الخمسة التي تحدث عنها الدكتور زكي في كتابه «قصة عقل»، وهي:

أولاً: المرحلة الصوفية التي امتدت عشرة أعوام في الثلاثينيات.

ثانيًا: المرحلة النقدية التحليلية، وتعبر عنها مقالاته، في مجلتي الرسالة والثقافة.

ثالثًا: المرحلة الوضعية، وهو يجعلها تبدأ من عام 1946، أثناء وجوده في إنجلترا للدراسة.

رابعًا: مرحلة الدعوة إلى الحرية العقلانية، وهي متداخلة مع المرحلتين السابقتين.

خامسًا: مرحلة الدعوة إلى تجديد الفكر العربي، التي بدأت مع بداية السبعينيات، واستمرت في كتبه التالية.

أما د. حسن حنفي، فقد رأى أن المسار الفكري للدكتور زكي ينقسم لمرحلتين فقط: الأولى سماها مرحلة المنطق الوضعي، أما الثانية فأطلق عليها مرحلة تجديد الفكر العربي. ولكن الباحث حوري بديع الزمان في دراسة له قد جعل تلك المراحل أربعة، كالتالي:

المرحلة الأولى: المقبول والمردود من التراث، ويحكمها مبدأ المنفعة والصلاح.

المرحلة الثانية: التوفيق بين الماضي والحاضر.

المرحلة الثالثة: المعقول واللا معقول من التراث، وتميزت بالتأويل العقلي للتراث.

المرحلة الرابعة والأخيرة فهي: العودة إلى الماضي وإحياء التراث.

ورغم اختلاف وتباين تلك التقسيمات المبنية على رؤية كل باحث وتحليله لمراحل حياة مفكرنا من خلال كتاباته المعبرة عن كل تلك المراحل، كما سبقت الإشارة.. إلا أننا نميل إلى التقسيم الثلاثي الذي تبناه د. إمام عبد الفتاح إمام، في كتابه المخصص لدراسة فكر د. زكي، حيث يرى أنه «بدأ متدينًا، وانتهى متدينًا»، وقد جعل تلك المراحل الثلاث، كالتالي:

مرحلة التدين الخالص أو المبكر، وهو تدين يكاد يقترب أحيانًا من التصوف.

مرحلة العقل الخالص، وهي تبدو نقيضًا للمرحلة الأولى، أراد فيها أن يشيع الثورة العقلية على الواقع الاجتماعي السيئ في بلاده.

مرحلة التدين المستنير بضوء العقل، وهي مركب من المرحلتين السابقتين، وقد ظهرت بواكير تلك المرحلة في كتابه «الشرق الفنان» عام 1960، ثم استمرت معه حتى وفاته سنة 1993.

ينتميكتاب «تجديد الفكر العربي» (الصادر عام 1971) إلى المرحلة الثالثة في السيرة الفكرية لزكي نجيب محمود، وهي التي بدأت في الستينيات، وهي «مرحلة الأصالة والمعاصرة» التي حاول فيها، بحسب د. منى أبو زيد، إقامة فلسفة جديدة برؤية عربية تبدأ من الجذور ولا تكتفي بها، بل تضيف إليها التقدم العلمي.

فهل نجح زكي نجيب محمود في هذا الكتاب أن يتجاوزَ قلقه المعرفي ويقطعَ حيرته، بإجابة واضحة عن سؤال الكتاب الرئيسي، وهو: إلى أيِّ حدٍّ يمكن للعربي المعاصر أن يستعين بالتراث الفكري في معالجة مشكلاته الراهنة؟

العوامل الثلاثة لتخلُّف العقل العربي

وعقيدتي

هي أن في تراثنا العربي، إلى جانب عوامل القوة التي سنذكرها في حينها، عوامل أخرى تعمل

فينا كأبشع ما يستطيع فعله كل ما في الدنيا من أغلال وأصفاد، وإنه لمن العبث أن يرجو

العرب المعاصرون لأنفسهم نهوضًا أو ما يشبه النهوض، قبل أن يفكوا عن عقولهم تلك القيود..

إنه لا بناء إلا بعد أن نزيل الأنقاض ونمهد الأرض ونحفر للأساس القوي المكين.

—زكي

نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ص25، 26

يقع الكتاب في نحو 330 صفحة، في قِسمين متساويين، بكلِّ قِسم خمسة فصول، ورغم أنه لم يضع عِنوانًا للقسمين يُظهر الهدف من هذا التقسيم، لكن يمكننا القول إن القسم الأول أقرب إلى التنظير لفكرة الكتاب، ونقد قاس لجوانب من التراث، أما القسم الثاني فأقرب إلى تطبيق عملي لرؤيته في التراث المفيد النافع الذي ينبغي تجديده، وفلسفته العربية المقترحة.

جوهر القسم الأول كله هو هذا الفصل الذي عَنونه بـ «عقبات على الطريق»، حيث ذكر مفكرنا زكي نجيب محمود ثلاثة عوامل تعيق العقل العربي عن أي تقدم منشود، تلك العقبات أصيلة في تراثنا، متجذرة في عقولنا، ولا أمل ببناء جديد إلا بهدمها، حسبما يرى، وهي:

1. احتكار الحاكم لحرية الرأي بأن يكون صاحب السلطان السياسي هو في الوقت نفسه، وبسبب سلطانه السياسي، صاحب «الرأي»، لا أن يكون صاحب «رأي» بحيث لا يمنع رأيه أن يكون لغيره من الناس آراؤهم.

وأُسُّ البلاء، كما يرى، في مجال الفكر هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأي غيره في يد واحدة.. كما يقول أبو العلاء المعري:

جَلَوْا صارمًا وتَلَوْا باطلاً :: وقالوا: صدقنا؟ فقلنا: نعم!

2. سُلطان الماضي على الحاضر بأن يكون للسلف كل هذا الضغط الفكري علينا، فنميل إلى الدوران فيما قالوه وما أعادوه ألف ألف مرة، وهو بمثابة السيطرة التي يفرضها الموتى على الأحياء! بحسب تعبير مفكرنا.

فالعِلم كله عندنا يلقَّن للمتعلم، فإذا نبغ هذا المتعلم ليصبح مثلاً أستاذًا بإحدى الجامعات، «أذِنوا له بالتلقين»!

3. تعطيل القوانين الطبيعية بالكرامات، والإيمان بقدرة الإنسان المقرَّب على تعطيل قوانين الطبيعة عن العمل كلما شاء، على غرار ما يستطيعه القادرون النافذون -على صعيد الدولة- أن يعطلوا قوانين الدولة في أي وقت أرادت لهم أهواؤهم أن يعطلوها، بحسب تعبيره.

الثنائيات: فلسفةٌ عربية مقترحة

وإني

لأتقدم فيما يلي بمحاولة -هي غاية في التواضع- أحاول أن أرسم بها تخطيطًا أوليًا مختصرًا،

لما قد يصح أن يكون أساسًا لفلسفة عربية… فأحسب أن لو تعمقنا ضمائرنا لوجدنا هناك مبدأً

راسخًا، وأعني به مبدأ الثنائية التي تشطر الوجود شطرين، لا يكونان من رتبة واحدة ولا

وجه للمساواة بينهما، هما الخالق والمخلوق، الروح والمادة، العقل والجسم، المطلق والمتغير،

الأزلي والحادث، أو قل: هما السماء والأرض.

—زكي

نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ص233

هذا الفصل أيضًا هو جوهر القسم الثاني، الذي عقده مفكرنا للبناء و«التحلية» بعد أن خصص أول قسم للهدم و«التخلية»، وكأنما بهذا القسم الأول يسير على خُطى سقراط الذي قال أرسطو عنه إنه كان يُثير المشكلات، ثم لا يقدِّم لها الحلول، ولم يكن سقراط غافلاً عن حقيقة موقفه «السلبي» هذا، لكنه أيقن أن رسالته الحقيقية هي في «تطهير العقول» أولاً، لعلها بعد ذلك تتهيأ للوصول إلى الحق.

والنص المقتبَس السابق يظهر توصل زكي نجيب محمود إلى سر تميز وتمايز الثقافة العربية (الإسلامية) عن غيرها من الثقافات شرقًا وغربًا، بهذه النظرة الثنائية التي تفرق بشكل واضح بين عالم الإنسان (المتناهي) وعالم الخالق (اللا متناهي) الذي يتعالى عن أي صفة تحدد له مكانًا أو زمانًا. فيقول إن هذه التفرقة الحادة الواضحة بين العالمين، لا تجدها في أي ثقافة أخرى بمثل هذا الوضوح الذي تجده عندنا، فبحسب تعبيره، عندنا الأرض أرض، والسماء سماء، ولا اختلاط بينهما ولا خلط، وكل ما بينهما من صلة، هو أن السماء تهدي والأرض تهتدي.

وبعد شرح وتعميق هذا التميز لثقافتنا عن الثقافات الأخرى كاليونان وأوروبا بكل تنويعاتها وأمريكا والهند والشرق الأقصى.. توصل إلى أنه بناءً على تلك النظرة الثنائية، ينبغي أن تكون نظرية المعرفة عندنا على نطاقين معبرين عن تلك الثنائية، لكلٍّ منهما وسيلة خاصة به:

1. فمنهج العلوم الطبيعية قائم على مشاهدة الحواس وإجراء التجارب وعلى سلامة التطبيق.

فلا يعنينا من الدنيا إلا ظواهرها، نتعقبها رصدًا ووصفًا وتحليلاً وتصنيفًا، لنستخلص منها القوانين.

2. أما منهج ما وراء الوقائع الصماء من حقائق، كالقيم الخلقية مثلاً، فذلك شيء آخر، قد لا نلجأ فيه إلى شهادة الحواس وإلى التجارب العابرة، بقدر ما نلجأ فيه إلى إدراك البصيرة، أو إلى إملاء الوحي، أو إلى ما يسري بين الناس مِن عُرف وتقليد.

وهكذا يرى زكي نجيب محمود أن هذه الفلسفة العربية المقترحة القائمة على الثنائية، «تضمن لنا الجمع بين العلم وكرامة الإنسان، بعد أن رأينا الجمع بينهما متعذرًا في أوروبا وأمريكا… فالإنسان هناك تمزقت وحدته، واشتدت غربته، فأصبح في دنياه شبحًا عابرًا، كأنه جاء إليها ضيفًا ثقيلاً، لا يرغب في بقائه إلا ريثما يكدح هذا الكدح الممل الرتيب» (ص241).